6165cc金沙总站检测中心“中国宗教文献课程”第七讲纪要

2020年10月28日20时20分,由6165cc金沙总站检测中心中国宗教研究中心主办的“中国宗教文献”课程迎来了佛教部分的首次课程,主讲人为新加坡佛学院副教授纪赟,题目为“早期佛教文献与般若文献简介”。

纪老师的精彩的讲座中分为大致以下7个板块。

1. 佛祖生平:纪老师提到佛祖诞生于印度的边陲迦毗罗城(kapilavastu),早期可能是操拘萨罗语,因其为拘舍罗国(kosala)的臣属国。纪老师展示了丰富的阿育王石柱的考古资料和铭文,介绍近代西方学者通过石柱上的铭文认定了释迦牟尼是真实存在过的历史人物而非虚构。佛祖为释加族,“释迦牟尼”为“释加族的圣人” 之意。乔达摩或者悉达多都不是他的真名,真正名字现在已经不可考。佛祖为部落酋长(而非国王)之子,生活条件很优越。后来到摩揭陀国,其一生主要在摩揭陀国进行传教,传教时主要操摩揭陀语。纪老师提醒大家:佛祖涅槃之后最有文献依据的舍利于1898年发现于尼泊尔边境的迦毗罗卫城东南十四英里的一个石灰石方柜里,目前保存于泰国和日本。

2. 佛灭的具体时间:纪老师对佛灭具体时间进行考证,梳理了汉传传统、斯里兰卡、西方学者和日本学者宇井伯寿对于佛灭具体时间的考证,经过阿育王登基时间作为参照的测算,得出实际佛灭时间要比我们中国认定的公元前486年要晚一百多年,为公元前390-387年。

3. 佛教文献发展过程:最早是口传文献,因为脱胎于吠陀传统,认为经典太过神圣,只能通过声音记忆而不能被写下来。早期佛教传道非常注重传道,是通过跟商队一起传教。传教的语言有演变过程:早期传教时候都是用当时古印度各地的俗语,包括犍陀罗语等各种印度次大陆方言,到混合梵语、最后标准化了的经典梵语。其中尤其重要的是北印度与中亚地区的犍陀罗语,其本身是中期印度的雅利安语,其文字形式为驴唇文或者佉卢文,主要使用于以白沙瓦河谷为中心的犍陀罗地区,后又在中亚地区包括中国的新疆等地流行开来。现在发现的最早期般若经典使用的就是这门语言。从犍陀罗地区出土的陶罐里面发现的桦树皮写经有一部《譬喻经》残片,根据碳十四断代在公元前184-46年之间,是目前为止发现的最为古老的佛经。纪老师特意指出玄奘认为早期的一些佛经译文有错误,其实译文本身没错,是因为早期的译本来源于犍陀罗语以及其他俗语,而唐代的译经对早期犍陀罗语几乎没有研究,所以译经时就认为有译音上的问题。二十世纪的犍陀罗语佛经大发现主要是由于阿富汗地区的战乱,导致了大量经典流散到了西方,后来发现的写经文本材料被运到欧美进行研究。这些犍陀罗语写经有三个团队在研究,即美国的华盛大学、德国的柏林自由大学与慕尼黑大学,以及日本创价大学高等研究所,2019年刚过世的杰出佛教文献学家辛岛静志就曾经研究过犍陀罗语《八千颂》。

4. 大乘佛教的兴起:纪老师反复强调:早期佛教本身在历史上处于印度宗教和文化的边缘位置。佛教中心在历史上曾经有几次重大转移。早期中心在阿育王孔雀王朝的前身摩揭陀国,之后是南印度的安达罗(Andhra),再其后就是犍陀罗地区。随着犍陀罗地区大乘佛教的兴起,佛祖造像从早期的没有具体的佛祖形象,只有金刚座等法器与菩提树等来指代佛陀,到后期希腊化了的犍陀罗的佛像,对此纪老师展示了丰富的犍陀罗早期佛陀造像图片加以佐证。

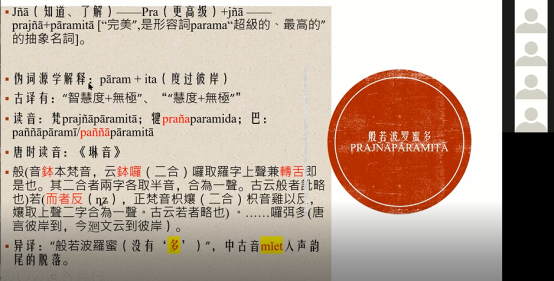

5. 般若类经典属于佛教中的空宗,与瑜伽行派的有宗相对应,而前者对于汉传佛教与藏传佛教都有着更大的影响。中观学派的龙树,甚至有八宗共祖之说,因此般若类经典就对汉传佛教与东亚佛教有着巨大的影响力。以后,纪老师介绍了整个般若类经典的分类原则与各类经典的情况。其中第一类为《八千颂》般若经群,纪老师介绍了此类般若经的梵藏汉本,以及在东亚与南亚佛教世界的流传情况;第二类为《大品经》的版本和文献群,《大品经》的版本系非常复杂,它从最初的《八千颂》通过切面包似的方法扩展而来,其版本情况从《一万八千颂》,到《两万五千颂》,再扩展成《十万颂》,都是对于原本一些核心内容的“预制性构建式”的“术语串”进行系统运用并扩展增加的结果。其中大量的重复一些佛经已有内容,但并没有做出任何删减。《大品经》的汉译本包括3-6世纪一共六个译本,其中竺法护译的《光赞经》,于阗沙门无叉罗译《放光经》是任何语言中最早的译本,这也说明了汉文佛佛经文献在佛教学术中的重要性。而玄奘译在去世前两年一直在翻译《大品般若经》,其卷轶浩繁,以译经速度快著称的玄奘甚至花了两年时间,在去世前一个月才完成翻译。《大品经》有两部重要注释。一个是在藏传佛教流传甚广的《现观庄严论》,一个是在汉传佛教颇受重视的《大智度论》,据传其造论者为龙树菩萨。通过对《大智度论》文本的分析,结合今年去世的意大利著名佛教文献学家左冠明(Stefano Zacchetti)老师的研究,纪老师得出一个非常重要的结论:《大品经》的“经”与《大智度论》的“论”的“经论互通”模式:即后期版本的《大品经》会利用《大智度论》中的一些注释来对经文进行修正或者增补。(笔者按:一般我们所知的论要晚于经,并且论要依托对经文的注释产生。其先后顺序经文为因,论为果;而在这里恰恰倒过来了。)这种现象有的时候可能是用来“匡正”过去佛经正文中有缺陷的教义。

6. 《般若波罗蜜多心经》,这一部分纪老师更新了《心经》的最新研究成果,除了既有的研究,学界遵循从窥基时代开始的基本原则,即《心经》与《大品经》有直接的关联之外,还提醒除了我们要注意西方学者那体慧(Jan Nattier)对《心经》的梵语本研究之外,她认为此一梵语本乃是由汉语本重新回译,还需要注意目前在《房山石经》中发现的《心经》乃是玄奘生前时代由他人所刻,因此可以确定玄奘本人确实与目前题名为其所译的《心经》有关。但玄奘与梵语本《心经》的关系至今仍有等更多的研究。

7. 《金刚经》:1)罗什:创造性的用五千言重新书写了般若波罗蜜多思想,六种汉译里面最流行的是鸠摩罗什译的《金刚般若波罗蜜多经》。2)达摩岌多译本《金刚能断经》:怪异,语言不通的一个译本,纪老师利用梵语知识,解释此译本原是一个针对梵文原本每个句子中各个单词译出的半成品,可能是因为后期达摩岌多因为战乱等故,并没有来得及将单词最终按照梵文性数格和句法结构组合起来“回缀”,形成完整的可以理解的中文句子。例如根据汉语的主谓宾的语序,应该是“应说名”,而梵语的语序一般是宾语置于动词之前,因为没来得及调整成汉语的语序,所以岌多的译本就出现了“名说应”这样怪异的梵语语序。3)在介绍左冠明老师的研究时,纪老师特意关注了罗什译本和玄奘译本关于“相”和“想” 译文有何不同。左老师结论是,玄奘的译本中,关于想的翻译是来自于“想蕴”(Saṃjñā),或者“想阴”,属于色受想行识五蕴中的一种,是一种心理活动。而罗什译本里面翻译成了“我相、人相、众生相、寿者相”,“相”这个译法主要侧重于其名词词义:“想法”,而不是具体的心理活动这个动作,而这种翻译传统,则是与说一切有部的解经传统有关。4)通过几个译本的对比,纪老师还指出,玄奘可能在翻译过程中喜欢增加词句,不遵循原文,这一点是值得注意的。

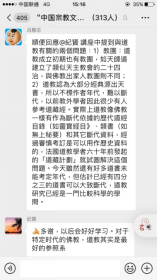

此次课程内容丰富,历时两个多小时,纪老师深入浅出、图文并茂的讲解受到了听课师生的一致好评。

课后,吕鹏志教授与纪老师就佛道信仰和组织等问题进行了讨论。吕教授认为与崇尚书面崇拜的中国上古宗教及道教比较而言,小乘佛教强调音声崇拜,大乘佛教亦沿袭之,只是后者又增添了(书面)文字崇拜。另外在教团组织方面,道教成立初期也有教团,如天师道建立了类似天主教会的二十四治,与佛教出家人教团不同。纪老师认为,即使在今天,佛教也非常重视音声,除了各类持咒之外,也包括密教化影响的各类仪轨层面,都特别重视音声。至于佛道之间的差异,对于特定时代的佛教而言,道教是最好的参照系。

(韩笑、薛聪供稿)